Points forts

● La rhéologie des mélanges de tensioactifs binaires sans sulfate est caractérisée expérimentalement.

● Les effets du pH, de la composition et de la concentration ionique sont systématiquement étudiés.

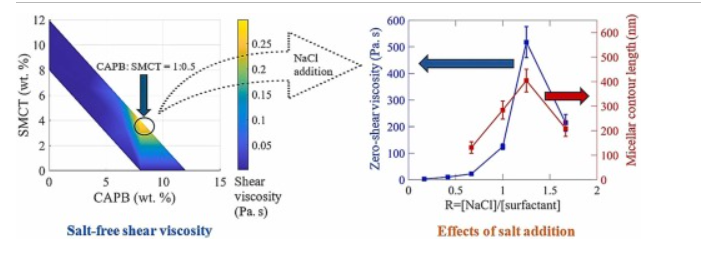

● Le rapport massique de tensioactif CAPB:SMCT de 1:0,5 crée une viscosité de cisaillement maximale.

● Une concentration importante en sel est nécessaire pour atteindre la viscosité de cisaillement maximale.

● La longueur du contour micellaire déduite du DWS est fortement corrélée à la viscosité de cisaillement.

Abstrait

Français Dans la recherche de plateformes tensioactives sans sulfate de nouvelle génération, les travaux actuels constituent l'une des premières études rhéologiques systématiques de mélanges aqueux de cocamidopropyl bétaïne (CAPB)-méthyl cocoyl taurate de sodium (SMCT) dans différentes compositions, pH et force ionique. Des solutions aqueuses de CAPB-SMCT (concentration totale en tensioactif actif de 8 à 12 % en poids) ont été préparées à plusieurs rapports pondéraux de tensioactifs, ajustées à des pH de 4,5 et 5,5, et titrées avec NaCl. Des mesures de cisaillement stationnaire et oscillatoire ont quantifié la viscosité de cisaillement macroscopique, tandis que la microrhéologie par spectroscopie d'ondes diffusantes (DWS) a fourni des modules viscoélastiques résolus en fréquence et des échelles de longueur micellaire caractéristiques. Dans des conditions sans sel, les formulations ont présenté une rhéologie newtonienne avec des viscosités de cisaillement maximales à un rapport pondéral CAPB:SMCT de 1:0,5, indiquant un pontage cationique-anionique amélioré. L'abaissement du pH de 5,5 à 4,5 a conféré une charge positive nette plus importante au CAPB, amplifiant ainsi la complexation électrostatique avec le SMCT entièrement anionique et générant des réseaux micellaires plus robustes. L'ajout systématique de sel a modulé les répulsions entre groupes de tête, entraînant une évolution morphologique de micelles discrètes vers des agrégats allongés en forme de ver. Les viscosités à cisaillement nul ont présenté des maxima distincts aux rapports sel/tensioactif critiques (R), soulignant l'équilibre complexe entre le criblage électrostatique de la double couche et l'élongation micellaire. La microrhéologie DWS a corroboré ces observations macroscopiques, dévoilant des spectres maxwelliens distincts à R ≥ 1, cohérents avec des mécanismes de rupture-recombinaison dominés par la reptation. Notamment, les longueurs d'enchevêtrement et de persistance sont restées relativement invariantes avec la force ionique, tandis que la longueur du contour a montré de fortes corrélations avec la viscosité à cisaillement nul. Ces résultats soulignent le rôle essentiel de l'élongation micellaire et de la synergie thermodynamique dans la régulation de la viscoélasticité des fluides, fournissant un cadre pour l'ingénierie de tensioactifs sans sulfate hautes performances via un contrôle précis de la densité de charge, de la composition et des conditions ioniques.

Résumé graphique

Introduction

Les systèmes tensioactifs binaires aqueux composés d'espèces de charges opposées sont largement utilisés dans de nombreux secteurs industriels, notamment les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et l'agroalimentaire. L'adoption généralisée de ces systèmes est principalement due à leurs fonctionnalités interfaciales et rhéologiques supérieures, qui permettent d'améliorer les performances dans diverses formulations. L'auto-assemblage synergique de ces tensioactifs en agrégats enchevêtrés, semblables à des vers, confère des propriétés macroscopiques hautement ajustables, notamment une viscoélasticité accrue et une tension interfaciale réduite. En particulier, les combinaisons de tensioactifs anioniques et zwittérioniques présentent des améliorations synergétiques de l'activité de surface, de la viscosité et de la modulation de la tension interfaciale. Ces comportements résultent d'interactions électrostatiques et stériques intensifiées entre les groupes polaires et les queues hydrophobes des tensioactifs, contrairement aux systèmes à tensioactif unique, où les forces électrostatiques répulsives limitent souvent l'optimisation des performances.

Français La cocamidopropyl bétaïne (CAPB ; SMILES : CCCCCCCCCCCC(=O)NCCCN+ (C)CC([O−])=O) est un tensioactif amphotère largement utilisé dans les formulations cosmétiques en raison de son efficacité nettoyante douce et de ses propriétés revitalisantes pour les cheveux. La nature zwitterionique du CAPB permet une synergie électrostatique avec les tensioactifs anioniques, améliorant la stabilité de la mousse et favorisant des performances de formulation supérieures. Au cours des cinq dernières décennies, les mélanges de CAPB avec des tensioactifs à base de sulfate, tels que le CAPB–lauryl éther sulfate de sodium (SLES), sont devenus fondamentaux dans les produits de soins personnels. Cependant, malgré l'efficacité des tensioactifs à base de sulfate, les inquiétudes concernant leur potentiel d'irritation cutanée et la présence de 1,4-dioxane, un sous-produit du processus d'éthoxylation, ont suscité un intérêt pour des alternatives sans sulfate. Parmi les candidats prometteurs figurent les tensioactifs à base d'acides aminés, tels que les taurates, les sarcosinates et les glutamates, qui présentent une biocompatibilité améliorée et des propriétés plus douces [9]. Néanmoins, les groupes polaires relativement importants de ces alternatives entravent souvent la formation de structures micellaires fortement enchevêtrées, ce qui nécessite l'utilisation de modificateurs rhéologiques.

Méthyl cocoyl taurate de sodium (SMCT ; SMILES :

CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CCS(=O)(=O)O[Na]) est un tensioactif anionique synthétisé sous forme de sel de sodium par couplage amide de la N-méthyltaurine (acide 2-méthylaminoéthanesulfonique) avec une chaîne d'acide gras dérivée de la noix de coco. Le SMCT possède un groupe de tête taurine lié à un amide ainsi qu'un groupe sulfonate fortement anionique, ce qui le rend biodégradable et compatible avec le pH cutané, ce qui le positionne comme un candidat prometteur pour les formulations sans sulfate. Les tensioactifs taurates se caractérisent par leur puissant pouvoir détergent, leur résistance à l'eau dure, leur douceur et leur large stabilité au pH.

Les paramètres rhéologiques, notamment la viscosité de cisaillement, les modules viscoélastiques et la limite d'élasticité, sont essentiels pour déterminer la stabilité, la texture et les performances des produits à base de tensioactifs. Par exemple, une viscosité de cisaillement élevée peut améliorer la rétention du substrat, tandis que la limite d'élasticité régit l'adhérence de la formulation à la peau ou aux cheveux après application. Ces propriétés rhéologiques macroscopiques sont modulées par de nombreux facteurs, notamment la concentration en tensioactifs, le pH, la température et la présence de cosolvants ou d'additifs. Les tensioactifs de charges opposées peuvent subir diverses transitions microstructurales, allant des micelles et vésicules sphériques aux phases cristallines liquides, qui, à leur tour, affectent profondément la rhéologie globale. Les mélanges de tensioactifs amphotères et anioniques forment souvent des micelles allongées en forme de ver (WLM), qui améliorent considérablement les propriétés viscoélastiques. Comprendre les relations microstructure-propriétés est donc essentiel pour optimiser les performances des produits.

De nombreuses études expérimentales ont étudié des systèmes binaires analogues, tels que CAPB–SLES, afin d'élucider les bases microstructurales de leurs propriétés. Par exemple, Mitrinova et al. [13] ont corrélé la taille des micelles (rayon hydrodynamique) avec la viscosité de la solution dans des mélanges de co-tensioactifs à chaîne moyenne CAPB–SLES en utilisant la rhéométrie et la diffusion dynamique de la lumière (DLS). La rhéométrie mécanique donne un aperçu de l'évolution microstructurale de ces mélanges et peut être complétée par la microrhéologie optique utilisant la spectroscopie d'ondes diffusantes (DWS) qui étend le domaine de fréquence accessible, capturant la dynamique à courte échelle de temps particulièrement pertinente pour les processus de relaxation WLM. En microrhéologie DWS, le déplacement quadratique moyen des sondes colloïdales intégrées est suivi au cours du temps, permettant l'extraction des modules viscoélastiques linéaires du milieu environnant via la relation de Stokes–Einstein généralisée. Cette technique ne nécessite que des volumes d'échantillon minimes et est donc avantageuse pour l'étude de fluides complexes avec une disponibilité matérielle limitée, par exemple les formulations à base de protéines. Français L'analyse des données < Δr²(t)> sur de larges spectres de fréquences facilite l'estimation des paramètres micellaires tels que la taille des mailles, la longueur d'enchevêtrement, la longueur de persistance et la longueur du contour. Amin et al ont démontré que les mélanges CAPB–SLES sont conformes aux prédictions de la théorie de Cates, montrant une augmentation prononcée de la viscosité avec l'ajout de sel jusqu'à une concentration critique en sel, au-delà de laquelle la viscosité chute brusquement - une réponse typique dans les systèmes WLM Xu et Amin ont utilisé la rhéométrie mécanique et la DWS pour examiner les mélanges SLES–CAPB–CCB, révélant une réponse rhéologique maxwellienne indicative de la formation de WLM enchevêtrée, qui a été corroborée par les paramètres microstructuraux déduits des mesures DWS. En s'appuyant sur ces méthodologies, la présente étude intègre la rhéométrie mécanique et la microrhéologie DWS pour élucider comment les réorganisations microstructurelles influencent le comportement au cisaillement des mélanges CAPB–SMCT.

Français Face à la demande croissante d'agents nettoyants plus doux et plus durables, l'exploration des tensioactifs anioniques sans sulfate a pris de l'ampleur malgré les défis de formulation. Les architectures moléculaires distinctes des systèmes sans sulfate produisent souvent des profils rhéologiques divergents, ce qui complique les stratégies conventionnelles d'amélioration de la viscosité, telles que l'épaississement par sel ou par polymère. Par exemple, Yorke et al. ont exploré des alternatives sans sulfate en étudiant systématiquement les propriétés moussantes et rhéologiques de mélanges de tensioactifs binaires et ternaires contenant de l'alkyl oléfine sulfonate (AOS), de l'alkyl polyglucoside (APG) et de la lauryl hydroxysultaïne. Un rapport 1:1 d'AOS–sultaïne a montré des caractéristiques de fluidification par cisaillement et de mousse similaires à celles du CAPB–SLES, indiquant la formation de WLM. Rajput et al. [26] ont évalué un autre tensioactif anionique sans sulfate, le cocoylglycinate de sodium (SCGLY), ainsi que des co-tensioactifs non ioniques (cocamide diéthanolamine et lauryl glucoside) par DLS, SANS et rhéométrie. Bien que le SCGLY seul forme principalement des micelles sphériques, l'ajout de co-tensioactifs a permis la construction de morphologies micellaires plus complexes, sensibles à la modulation par le pH.

Malgré ces avancées, relativement peu d'études ont ciblé les propriétés rhéologiques des systèmes durables sans sulfate impliquant CAPB et taurates. Cette étude vise à combler cette lacune en fournissant l'une des premières caractérisations rhéologiques systématiques du système binaire CAPB–SMCT. En faisant varier systématiquement la composition du tensioactif, le pH et la force ionique, nous élucidons les facteurs régissant la viscosité de cisaillement et la viscoélasticité. Grâce à la rhéométrie mécanique et à la microrhéologie DWS, nous quantifions les réorganisations microstructurales sous-jacentes au comportement au cisaillement des mélanges CAPB–SMCT. Ces résultats élucident l'interaction entre le pH, le rapport CAPB–SMCT et les niveaux ioniques dans la promotion ou l'inhibition de la formation de WLM, offrant ainsi des perspectives pratiques pour adapter les profils rhéologiques des produits durables à base de tensioactifs à diverses applications industrielles.

Date de publication : 05/08/2025